唐克轩-王玉亮课题组揭示青蒿中青蒿素与黄酮类化合物合成的协同调控机制

近日,上海交通大学农业与生物学院唐克轩-王玉亮课题组在《International Journal of Biological Macromolecules》期刊上发表题为“Integrated metabolomic and transcriptomic analysis reveals the coordinated regulatory mechanisms of artemisinin and flavonoid mediated by AaMYB8 in Artemisia annua”的研究论文。研究通过多组学分析与功能验证,揭示了青蒿中青蒿素与黄酮类化合物合成的协同调控机制,进而培育出的青蒿素与黄酮“双高”的青蒿新品种,也具有成为重要的化妆品功能原料的潜力。

鉴于青蒿素具有良好的抗疟效果,以青蒿素为基础的联合用药是治疗疟疾现有的首选、最佳方法。但是植物青蒿中的青蒿素含量很低,极大的限制了青蒿素的应用。研究发现,青蒿中的黄酮类化合物虽无直接抗疟活性,却能显著增强青蒿素的抗疟效果,延缓疟原虫耐药性产生。随着全球青蒿素耐药性的加剧及对青蒿素需求的上升,黄酮类物质与青蒿素的联合使用或将成为未来抗击疟疾的重要策略。此前已有研究证实,在青蒿中过表达AaCHI可同时提高青蒿素与黄酮含量,但二者合成途径的协同调控机制始终未被阐明。

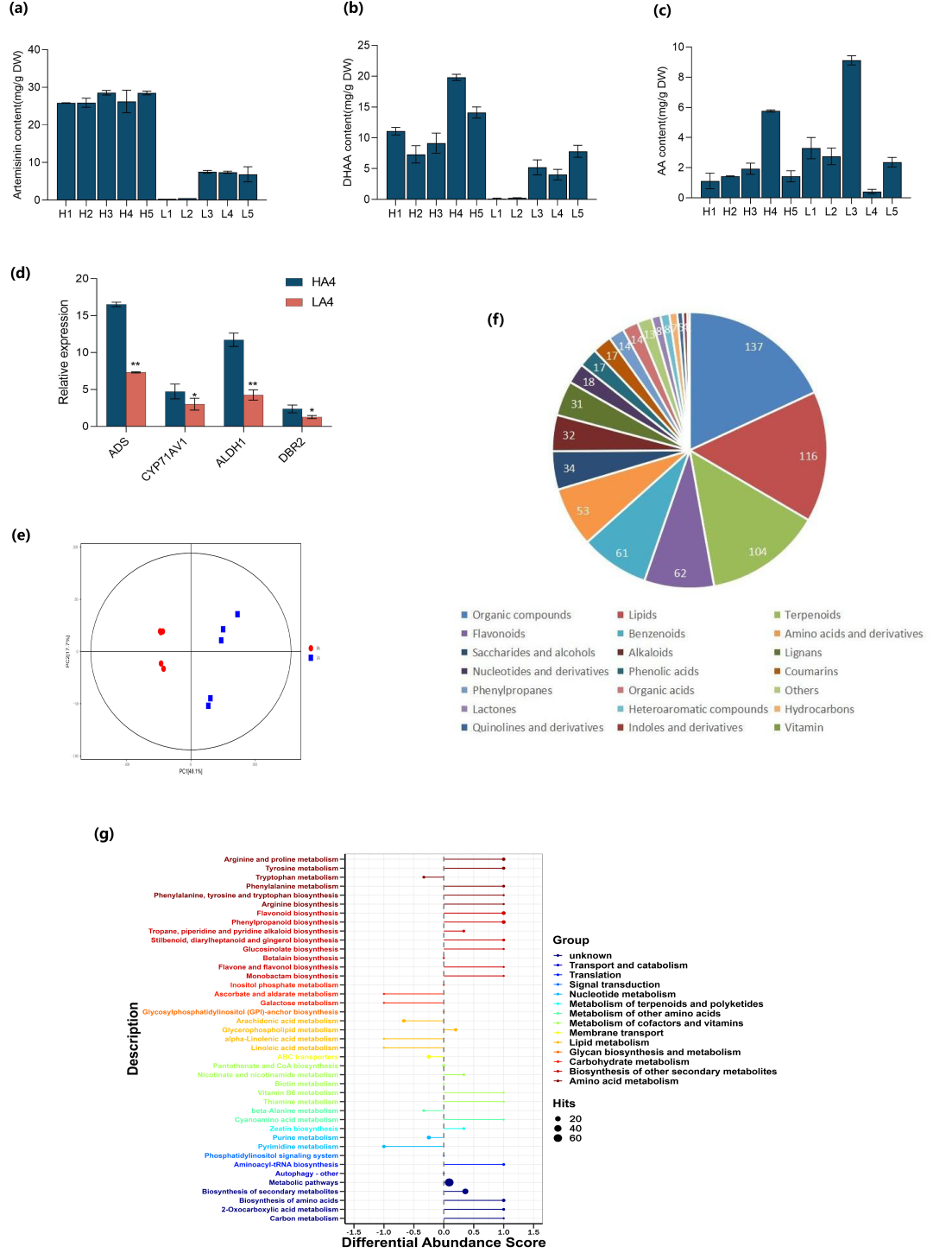

上海交大团队首先选取青蒿高青蒿素(HA)与低青蒿素(LA)两种化学型植株为研究对象,通过广泛靶向代谢组学检测发现,两类植株间存在757种差异积累代谢物,其中萜类、黄酮类等次生代谢物占比最高。进一步的通路富集分析显示,黄酮和黄酮醇生物合成途径与青蒿素生物合成途径呈正相关,这与我们测定HA、LA两种青蒿植株中黄酮类化合物含量,发现多种关键黄酮类化合物的水平变化趋势与青蒿素一致相符。转录组学分析则进一步验证了这一关联:HA型青蒿中,青蒿素合成关键基因(AaADS、AaCYP71AV1、AaDBR2、AaALDH1)与黄酮合成关键基因(AaPAL、AaC4H、AaCHS、AaLDOX)的表达量均显著高于LA型。这表明,青蒿素与黄酮的合成并非独立过程,青蒿素与黄酮类化合物合成很可能受到协同调控。

图1 高青蒿素(HA)与低青蒿素(LA)两种化学型青蒿分析

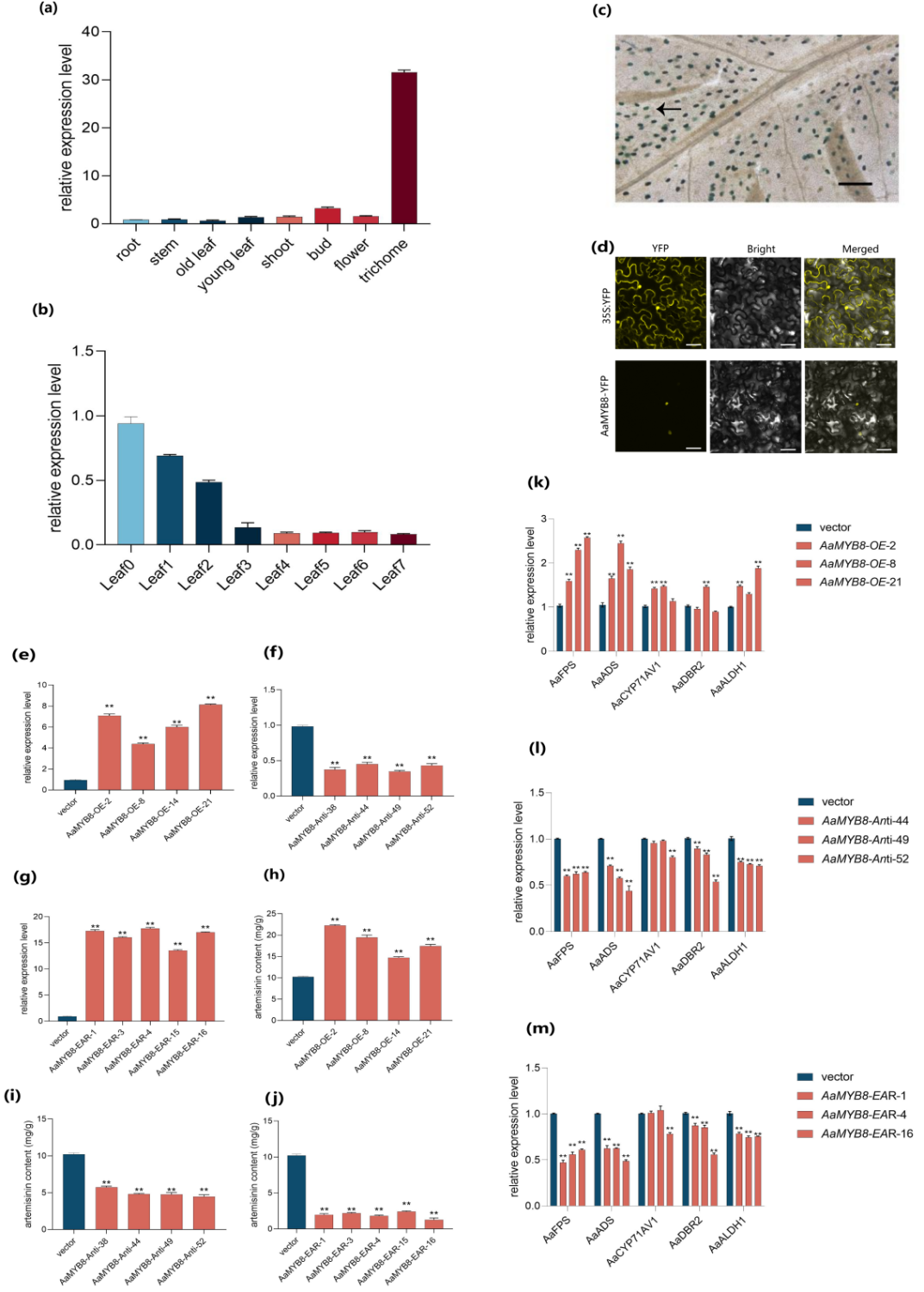

为找到同时调控青蒿素与黄酮类化合物合成的转录因子,团队对差异表达基因(DEGs)进行筛选,最终锁定12个表达模式与两类代谢通路基因高度一致的转录因子(TFs),涵盖 MYB、bHLH、ERF 等多个家族。通过双荧光素酶报告基因(Dual-LUC)实验,团队对这些候选 TFs 的功能进行验证,并且挑选了一个同时明显上调青蒿素和黄酮代谢途径基因的转录因子AaMYB8。青蒿不同组织转录组数据显示,AaMYB8在青蒿分泌型腺毛(GSTs)中特异性高表达——这一部位正是青蒿素合成与储存的唯一场所。GUS染色实验进一步证实,AaMYB8仅在幼叶腺毛中表达,且其蛋白定位于细胞核,符合转录因子的功能特征。

为明确AaMYB8的调控作用,团队构建了三种转基因青蒿株系:在AaMYB8过表达株系(AaMYB8-OE)中青蒿素含量相比对照提升 1.4-2.2 倍,同时多种黄酮化合物含量显著增加;反义抑制株系(AaMYB8-Anti)青蒿素含量降低 42%-67%,关键黄酮化合物含量也减少;EAR 抑制株系(AaMYB8-EAR)通过融合EAR抑制结构域,强烈抑制AaMYB8功能,青蒿素含量仅为野生型的 0.15%,同时多种黄酮化合物的含量也降低。更重要的是,转基因株系中,青蒿素与黄酮合成关键基因的表达量变化趋势与代谢物含量完全一致,证实AaMYB8通过直接调控两类通路的结构基因,实现青蒿素与黄酮类化合物的协同调控。

图2 AaMYB8转基因青蒿分析

上海交通大学农业与生物学院在读硕士生韩怡洋为论文第一作者,王玉亮副研究员和唐克轩教授为该论文的共同通讯作者。此外,课题组已毕业硕士刘婧怡、博士张耀杰等同学参与了本项工作。本研究得到了科技部重点研发计划、上海交通大学科研启动经费等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.147998

loading......

loading......